Pour sa dernière séance de la saison, le 6 juillet dernier, Panic! Cinéma avait choisi de projeter Calvaire, de Fabrice Du Welz, en présence de son co-scénariste Romain Protat et de Jackie Berroyer, inoubliable dans le rôle de l’aubergiste Bartel, le tortionnaire fou amoureux de Laurent Lucas… GentleGeek a pu les rencontrer avant la séance pour faire le point sur le film, dix ans après sa sortie, et sur l’état du cinéma de genre en France…

Romain Protat, vous êtes co-scénariste de Calvaire, avec son réalisateur Fabrice Du Welz, comment est née votre collaboration avec Fabrice Du Welz, et d’où est venue l’inspiration pour ce film ?

Romain Protat : On s’est rencontrés sur Canal +. J’écrivais des sketches pour la Grande Famille, et Fabrice était comédien, il avait une émission sur Canal Plus Belgique, et il est venu jouer dans des sketches que j’écrivais, et voilà… On est devenus potes, on avait la même culture, les mêmes goûts. On a fait ensemble un premier court métrage qui s’appelle Quand on est amoureux, c’est merveilleux, qui est disponible sur le DVD et dans lequel joue Jackie Berroyer aussi. C’est l’histoire d’une femme de cinquante ans, qui fête son anniversaire seule, qui fait appel à un strip-teaser, et quand il veut partir, elle ne le laisse pas partir, et elle le tue, et elle vit une histoire d’amour avec son cadavre. Calvaire, c’est un peu la même logique, mais inversée, c’est un mec qui ne laisse pas partir quelqu’un, aussi. Et ça vient de Fabrice. Tout vient de Fabrice.

En fait Calvaire, c’est une histoire d’amour…

Romain Protat : Oui, la question intéressante c’est : qu’est ce que c’est un monde sans femmes ? Parce que c’est vraiment ça, c’est ces pauvres mecs qui se retrouvent sans femmes. Pour moi, Calvaire, c’est une histoire d’amour. C’est juste de l’amour corrompu, étrange, absolu, mais c’est une histoire d’amour. C’est un mec qui est profondément amoureux, et du coup, ça le rend fou. Et le traitement est un peu différent, mais c’est juste une histoire d’amour. On est des grands romantiques en fait…

Et la seule femme du film, à part les petites vieilles de la maison de retraite au début, c’est Brigitte Lahaie. C’est un peu un pied de nez à ce monde sans femmes ?

Romain Protat : Oui, c’est une icône, une icône de notre enfance, elle représente un truc au-delà de son image d’ex-star du porno, à l’époque, c’était aussi politique le porno. Donc oui, c’est une incarnation de la femme, forcément très sexualisée, mais pas que, en fait.

Quelles ont été vos influences pour l’écriture de Calvaire ?

Romain Protat : Ah, les influences ! Misery, Massacre à la tronçonneuse… Au delà de l’histoire en soi, c’est plus des ambiances, la façon de raconter les choses en fait. Dans Calvaire, la scène de danse est une référence à Un soir, Un train. C’est toute la cinématographie des années 70, Peckinpah, Fuller, des trucs très bruts, des mecs avaient pas peur, qui n’avaient vraiment pas peur. Nous, c’était notre premier film, on n’avait rien à perdre, donc voilà, on y est allés. Et les influences, c’est forcément la cinématographie des années 70, forcément américaine, un petit peu européenne aussi… Mais surtout américaine, anglaise, anglo-saxonne, en fait. Des mecs qui y allaient et qui n’avaient pas peur. De Palma, tout ça…

Et le résultat, au final, c’est pas un film d’horreur…

Romain Protat : Non, c’est pas un film d’horreur, et quand on le regarde, y pas de sang à l’image, en fait. Y a pas d’éventration. C’est de l’horreur psychologique plutôt.

C’est plus une ambiance…

Romain Protat : Oui, voilà. Mais si on revient sur un film comme un Misery, par exemple, à part la scène où elle lui explose les chevilles, finalement la violence est plutôt psychologique. Et dans Calvaire, c’est pareil, ça laisse ce sentiment à beaucoup de gens qui ont vu le film, mais quand on regarde bien, il y a quasiment pas de sang à l’image.

Et du coup, c’est peut-être plus fort, on ressent un vrai malaise devant ce film, bien plus que devant un film gore où se marre au final…

Romain Protat : Oui, le gore on sait que c’est pas vrai de toutes façons. Et montrer, ça tue le mystère, en fait. C’est pour ça que le requin dans Les Dents de la mer, tu le vois pas avant genre la quarantième minute je crois, et c’est un film super flippant. Donc suggérer, c’est toujours plus efficace que montrer, en fait.

Et personnellement ce film me touche, parce que je viens de la campagne, et je sais que ce genre de mecs, seuls, dans la misère dans tous les sens du terme, ça existe…

Romain Protat : Oui, et ça c’est bien que tu le dises, parce que c’est pas comme ça que chez les Belges. C’est aussi un truc qu’on a pu dire sur le film, l’image des paysans belges, etc… Et ça fait partie des conventions du genre aussi : c’est un mec qui se perd et puis il se retrouve au milieu d’une bande de tarés quoi. Délivrance c’est la même chose…

Et vous avez parlé tout à l’heure de cette scène culte, la scène de la danse… D’où est venue l’idée ?

Romain Protat : C’est la seule scène qui n’était pas dans le script. En tournant le film, Fabrice s’est rendu compte qu’il manquait quelque chose pour faire le lien entre les deux parties du film. Et il voulait incarner la folie de ces villageois, et c’est une référence à Un soir, Un train, d’André Delvaux, qui est un super film aussi. Et voilà, c’est marrant, parce que c’est une scène qui est très marquante, dont tout le monde parle, et c’est la seule qui n’était pas écrite.

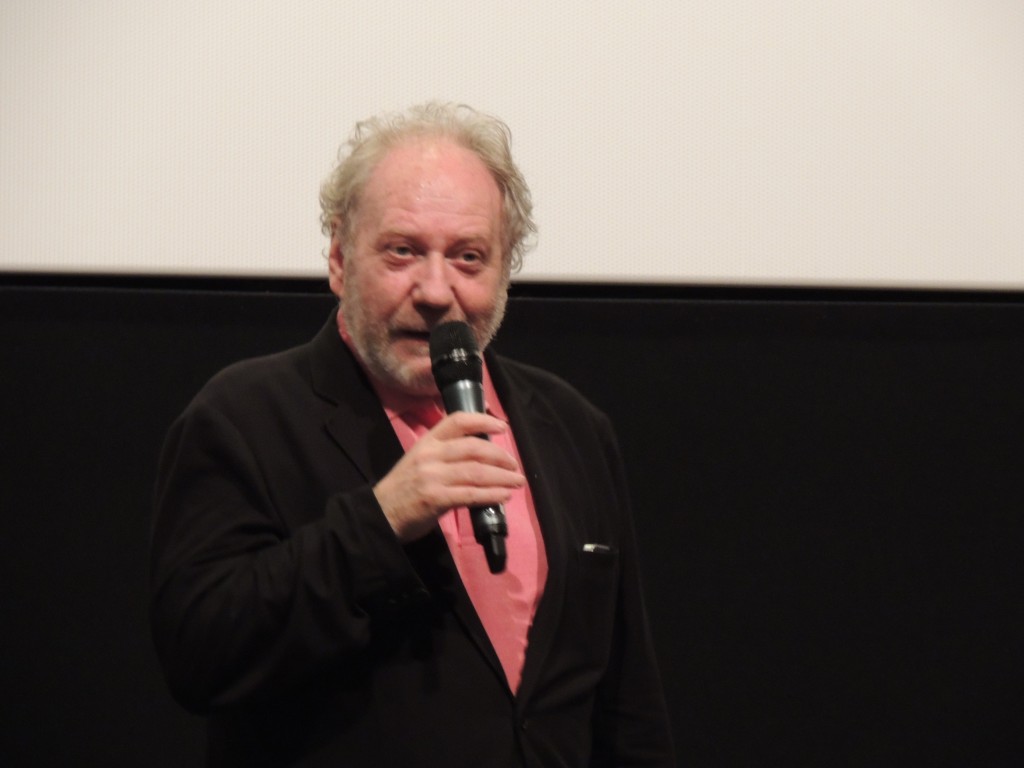

Jackie Berroyer, comment êtes-vous arrivés sur Calvaire ? Suite au premier court-métrage de Fabrice Du Welz ?

Jackie Berroyer : Et bien oui, comme ça s’était bien passé, il m’a dit : “Dès que je pourrais faire mon long métrage, j’aimerais bien qu’on retravaille ensemble”. En fait, ce qui s’est passé, c’est que quand on a été en mesure de tourner Calvaire, il ne m’a pas dit : “Je te propose tel rôle”, il m’a dit :”Tiens, lis-le, lis le script, il y a des rôles qui sont encore à prendre”. Et je lui ai dit : “celui-là, Bartel”. Et il m’a dit : “C’est embêtant, j’avais pas pensé à toi”…

Romain Protat : En fait, Jackie est arrivé sur Quand on est amoureux c’est merveilleux un petit peu par hasard, en dépannage, il remplaçait un comédien qui n’avait pas pu être là, et c’est comme ça qu’on a découvert qu’il était capable de jouer des trucs différents parce qu’il a ce personnage qu’on connaît Jackie, un peu éthéré, d’intello parisien… Pour Calvaire, au début, ça devait être l’inverse : Nahon devait jouer Bartel et Jackie devait jouer le rôle de Nahon. Mais à cette époque là, c’était un peu trop évident, on avait déjà vu Nahon dans pas mal de films de genre… Jackie, on l’avait vu sur scène à Lyon, il jouait au théâtre en fait, et il était super. Le fait de le connaître, le fait de savoir comment travailler avec lui, Fabrice savait ce qu’il pouvait faire avec lui.

Mais du coup, Jackie, pourquoi ce rôle ? Qu’est-ce qui vous a plu dans le personnage de Bartel ?

Jackie Berroyer : Je ne sais pas, quand je lisais ça, je me suis dit : “C’est intéressant ce patron d’auberge là”. Mais c’était pour Philippe Nahon, et puis quand on a fait des essais, avec Laurent Lucas, Fabrice s’est dit que ce serait peut-être mieux, parce qu’avec Philippe, dès qu’il ouvre la porte, on sait que ça va barder. Tandis que chez moi, il voyait une fragilité qui n’indiquait pas forcément les mêmes choses. Et puis voilà, on s’est lancés.

On vous a connu critique rock, dialoguiste, un peu trublion dans Nulle Part Ailleurs Bartel, c’est le type de rôles dans lequel on n’a pas l’habitude de vous voir. C’était une prise de risque pour vous ce rôle à contre emploi ?

Jackie Berroyer : Non pas du tout ! C’est pas vraiment à contre emploi dans le sens où, à partir du moment où on devient acteur, on a envie de jouer toutes sortes de choses. Je ne suis pas un acteur de composition, je ne vais jamais changer de voix, de démarche, de physique pour un rôle précis, je fais plutôt partie de ces gens qui se présentent tels qu’ils sont, puis qui jouent relativement juste, ils habitent le personnage. Y a pas de contre emploi dans la mesure où je n’ai pas un emploi précis. Et je crois que souvent, même dans des films dont on n’a pas beaucoup parlé, on m’a souvent dit que c’était inattendu, alors… Peut-être que mon emploi, c’est d’être inattendu.

Est-ce que physiquement ça a été un rôle difficile ? Y a un moment où vous cassez le camion du personnage de Laurent Lucas, des scènes comme ça ?

Jackie Berroyer : Dans l’ensemble, ça allait, mais je me rappelle un truc particulier, c’est que quand il fallait casser ce pare-brise avec une masse, j’avais pas mis de gants, et je me suis retrouvé avec dans la main beaucoup de verre. Donc je me retrouvais le soir à mon hôtel avec un médecin qui me les retirait avec une pince à épiler.

Et habiller Laurent Lucas en femme, le tondre et l’appeler Gloria, c’était comment ?

Jackie Berroyer : En fait, c’est toujours assez facile. En fait ces films, avec ce genre de scènes très fortes, très dures, c’est toujours dans celles-là qu’on se marre le plus. Parce que toute l’équipe est curieuse de voir la scène où on coupe la tête du type ou je ne sais quoi, en l’occurrence ici, celle où on lui rase la tête. Je crois même qu’il y a un ou deux membres de l’équipe qui se sont rasés à cette occasion…

C’était peut-être plus dur pour Laurent Lucas ?

Jackie Berroyer : Oui, je crois que c’était plus dur pour Laurent, quand il marche dans la neige, quand il court dans les bois, c’était physiquement difficile, mais pour moi non, j’ai pas eu de moments difficiles, hormis cet accident avec le verre.

Romain Protat : Oui, il a été très courageux. C’était dur. La scène où il s’enfonce dans le marais, marcher dans la neige, dans la forêt, dans la nuit, c’était dur. Laurent Lucas a fait énormément de premiers films déjà, ce qui est rare. Il y a peu de comédiens qui font autant de premiers films, et c’était un grand pari. Mais je crois que les comédiens sont de grands pervers, en fait. C’est quand même un truc particulier comme métier, faire la poupée…

Pas mal de sites anglais ou américains parlent du renouveau du cinéma de genre français et son très enthousiastes, alors qu’en France, c’est un genre plutôt sous-estimé et décrié…

Romain Protat : Y a eu une grosse vague de productions au début des années 2000, avec les B Movies, et le problème c’est qu’à mon avis, c’était des films qui étaient produits un peu rapidement, qui étaient plus des concepts de producteurs que de vrais passionnés, et ça a un peu tué le marché, en fait. En revanche, les films de genre français ne marchent pas très bien en France, pour plein de raisons ? Parce que c’est un petit marché, que les exploitants ont peur, parce que ça attire un public particulier dans les salles… Mais à l’international, ça marche plutôt bien. C’est pas forcément les meilleurs qui se vendent le mieux, mais ça se vend. Il faut que ça reste des films pas trop chers, avec des concepts forts.

Dans le documentaire Viande d’Origine Française, on voit Fabrice Du Welz, qui semble plutôt frustré par rapport à cette situation…

Romain Protat : Il y a quelque chose qui s’est passé, il y a beaucoup de films qui ont été faits, et c’est un peu retombé pour toutes ces raisons là. La première c’est que ça marche pas en salle en France. Déjà le cinéma, ça devient compliqué, alors le film de genre, c’est un petit marché, donc c’est encore pire. Donc voilà, on en a fait beaucoup, des gens qui ont essayé des choses, des trucs bien, des trucs moins bien, c’est un peu retombé. Comme en plus maintenant, plus personne veut prendre de risques, ça devient de plus en plus dur de faire des films. Autant aller vers des comédies plus simples que les films de genre. C’est dommage.

Dans Calvaire, même si la violence est souvent suggérée, les critiques ont quand même été assez virulentes à sa sortie… Comment vous avez vécu ça ?

Romain Protat : Des critiques, y en a eu beaucoup, c’est assez intéressant. On était à la semaine de la critique au Festival de Cannes en 2004, avec une projection officielle, et le lendemain tu commences à avoir des articles. On avait quatre lignes dans Libé, et une pleine page dans Variety. Et là tu te dis : ”ok, les gens n’ont pas vraiment compris le film, c’est un truc de culture, ça va être compliqué”. Sur la violence en soi, ce qui gêne les gens en fait, c’est que le personnage de Laurent Lucas est une victime un peu passive, un réceptacle de la folie de Jackie, et ce qui choque les gens, c’est quand tu commences à avoir de l’empathie pour le personnage de Jackie Berroyer, qui est quand même le bourreau dans le film. Et c’est plus ça qui ressortait dans les critiques. En fait, les critiques sur la violence, c’était une manière détournée de reprocher ça, parce que la violence en elle-même, elle n’est pas pire que dans plein de films, bons ou mauvais, ou dans n’importe quelle série.

Souvent, en France, les critiques déconsidèrent un peu le cinéma de genre, et on reproche aux acteurs ces films, on leur demande : “pourquoi tu as joué dans ce film là ? ça va ruiner ta carrière !” Jackie, on vous a fait ce genre de reproches ?

Jackie Berroyer : Non, non. Les films de genre sont un peu mal pris, les gens, surtout les gens de ma génération, ont pris l’habitude de dire : “ha, moi j’aime pas voir de la violence”, etc. Souvent, c’est comme s’ils niaient la part artistique de ces films là. Calvaire, on me l’a pas reproché, mais y a des tas de gens qui sont un peu curieux de ce que je fais et qui n’ont pas voulu aller voir ce film. D’ailleurs, pendant une projection au début de sa carrière, j’étais là, dans un cinéma, au Rex je crois, j’avais fait une présentation comme ce soir, et puis après j’étais appelé pour parler avec les journalistes, et dans le hall d’entrée, y avait un attroupement, avec des pieds qui dépassaient, alors je regarde, et puis en fait, c’était un type qui s’était évanoui pendant la projection, et en plus, je le connaissais ! C’était un musicien de jazz, un saxophoniste, et il s’est réveillé, on lui a mis des tartes, et il s’est réveillé, et il m’a vu, et il m’a dit : “je crois que je suis tombé dans les pommes !” Il était blanc comme un lavabo, les pompiers sont venus et l’ont emmené, et du coup, je me sentais un peu gêné, comme si je me devais un peu de l’accompagner, mais en même temps, on me disait : “il faut venir faire tes interviews”…

Vous êtes familier du cinéma de genre ?

Jackie Berroyer : Non, je ne connais pas très bien, mais je n’ai pas d’a priori contre. D’ailleurs, je me souviens d’avoir vu Massacre à la tronçonneuse à sa sortie, dans un festival à Paris, je crois que c’était au Palais de Chaillot, et j’avais été frappé par une chose, pendant la projection, y a une femme qui s’était levée et qui avait crié dans la salle : “mais vous êtes tous des malades de regarder un truc comme ça”, et les gens lui disaient :” chut tais-toi”. Alors elle s’est rassise, et elle est restée jusqu’au bout. Elle était là, à trois sièges devant moi, alors que quand on manifeste comme ça, après, on s’en va. Mais elle, elle est restée, c’était curieux. Mais pour mieux répondre à la question, Fabrice Du Welz, c’est vraiment un passionné de ça. Moi, je ne suis pas cinéphile, j’aime beaucoup le cinéma, mais je suis toujours en retard de bien des films, et je suis beaucoup plus porté vers la musique, plus mélomane. Je connais le producteur et le groupe de tel film en telle année, des choses comme ça, mais le cinéma pas trop, et le cinéma de genre, pas trop non plus. Je crois que j’ai vu un peu les meilleurs, dans le genre, mais je ne suis pas quelqu’un qui court voir tous les nouveaux films de genre comme ça. Fabrice Du Welz lui, il est comme ça, il connaît tout, c’est vraiment une passion, il est très vibrant avec ces choses là. D’ailleurs, dans le DVD, il y a un entretien avec lui, il parle beaucoup, et on voit combien il est animé, passionné, sincère.

Et du coup, le fait d’avoir des acteurs assez connus, comme vous, comme Laurent Lucas, vous pensez que ça peut aider ce genre de films, que les gens vont peut-être aller les voir sachant qu’il y a des acteurs de qu’ils connaissent dans le film ?

Jackie Berroyer : Je ne sais pas. Aussi bien Laurent Lucas que moi on a jamais des têtes d’affiches, donc ça draine peu de gens, je suppose. Peut-être que si demain, un film de genre se faisait avec justement des têtes d’affiches d’aujourd’hui, Gilles Lellouche ou je ne sais qui, ça pourrait amener les gens qui vont les voir parce qu’ils les aiment bien, ils se trouveraient devant un film inattendu.

Vous pensez que tourner Calvaire maintenant, ce serait plus difficile qu’il y a 10 ans ?

Romain Protat : Impossible même, je pense. En ce moment Fabrice en prépa sur son prochain film qui est dans la même veine que Calvaire, donc, au final, on y arrive quand même, mais c’est dur. C’est des projets compliqués, et je pense que si c’était pas Fabrice, s’il n’avait pas fait ce qu’il a fait avant, le film qu’il est en train de préparer là, il aurait vraiment énormément de mal à le monter, ou alors avec un budget vraiment petit, en tournant avec son iPhone et quatre copains.

C’est pour cela que vous travaillez dans d’autres genres aussi ?

Romain Protat : Moi ce que j’aime, c’est raconter des histoires. Après, j’ai pas envie de m’enfermer dans un ghetto, déjà parce que j’ai pas envie de faire toujours la même chose, en plus parce que des films de genre, y en a pas beaucoup qui se font, donc si je ne compte que sur les films de genre français, je vais pas pouvoir payer mon loyer. Moi ce qui me plaît, c’est de raconter des histoires, donc tout est intéressant. Je fais beaucoup de comédies, voilà, mais j’adore les films de genre, et je veux continuer à en faire, mais j’ai pas envie de faire que ça.

Est ce que c’est plus facile de tourner et promouvoir des films de genre dans les autres pays ?

Romain Protat : Ca a quand même changé. Il y a pas mal de films de genre étrangers : espagnols, américains, ou anglais. Mais on a toujours un peu l’impression quand on est francophones, c’est plus compliqué, et qu’en France les journalistes de cinéma ont tendance à taper sur le film de genre français. Mais ça change quand même un peu, avec de jeunes journalistes qui étaient plutôt proches de cette culture de film de genre, et qui ont commencé à bosser dans des chaînes de télé, etc… Mais il y a aussi le fait que la production française de films de genre a quand même été un peu en dents de scie, et c’est vrai qu’il y avait des films qui étaient assez difficiles à défendre…

Et si les studios sont frileux, est-ce que vous pensez que le financement peut aider le développement du film de genre en France ?

Romain Protat : Moi j’ai un problème avec la démocratie et la culture en fait. Quand les gens commencent à voter, moi j’appelle ça la Star Ac’. Je ne trouve pas super, en fait. Après, y a des films qui arrivent à se monter comme ça, et tant mieux, ceux qui ont vraiment envie d’y arriver, c’est un moyen comme un autre, pourquoi pas ?

Après le cinéma ça reste un sport de riches, malheureusement, faire des films ça coûte cher. Et il y a besoin d’intermédiaires, y a des filières, des filières techniques, et je pense que si t’as un producteur qui fait vraiment bien son travail de producteur, a priori, t’es pas obligé d’aller chercher de l’argent chez les gens. D’ailleurs, le truc commence à être un petit peu dévoyé, parce que t’as des producteurs installés qui font appel au financement participatif sur des films qui ont aucun problème à se monter, et qui vont chercher 20 000, 30 000, 50 000 euros, et en échange, t’as un t-shirt et ton nom au générique, mais au final, c’est juste le budget gâteaux secs sur le tournage. Mais oui, si c’est un moyen pour des gens de faire un film, de toutes façons, tant mieux. Je pense que ça reste bien pour tenter des choses et faire un premier film, c’est bien si ça permet d’ouvrir une porte. Mais qu’après, quand même, on reste quand même une industrie… De toutes façons avant les gens braquaient une banque, jouaient au casino ou volaient l’héritage de leur grand-mère pour faire des films : quand t’as vraiment envie de faire un film, tu trouves toujours le moyen.

Qu’est ce que vous pensez de la mode actuelle des remakes ?

Romain Protat : C’est le marché qui parle, ça marche, mais c’est pas très original. C’est les suites, les remakes, les reboots, et quand tu regardes la courbe des années 70, la proportion, là, c’est juste énorme. Les adaptations aussi, parce que tu t’appuies sur quelque chose qui est connu, c’est forcément plus simple. Moi, ça me plairait bien de faire Gremlins 3, ça me plairait bien de faire un reboot d’Alien, mais bon, c’est bien aussi de faire des trucs originaux. Après, c’est surtout aux États-Unis, mais les studios investissent tellement d’argent. Quand tu mets 200 millions de dollars sur un film, hors promo, juste pour le fabriquer, oui, t’as forcément envie de t’appuyer sur quelque chose qui est déjà connu, qui a fait ses preuves, c’est normal. Et puis tu as aussi un plaisir coupable de geek à aller voir ces films, à de te dire : “ah, comment ils ont fait ?”… Moi j’avoue, je suis allé voir Star Trek, Man of Steel, j’ai payé, pour aller les voir.

Ce soir il y a également la Nuit de la Belgitude au Forum des Images, avec Quand on est amoureux, c’est merveilleux, d’autres courts-métrages, Dikkenek… Il y a quelques années, on parlait peu du cinéma de genre belge. Il y a eu C’est arrivé près de chez vous, puis Calvaire, ensuite Koen Mortier et Ex-Drummer, Michael Roskam (Bullhead) et Mathias Schoenaerts… Est-ce que vous pensez qu’il y a une reconnaissance tardive du cinéma de genre belge ?

Romain Protat : Le cinéma belge a toujours existé, il a cette particularité. Si on remonte dans les années 70, déjà, y avait un cinéma particulier en Belgique. Après, pour la reconnaissance internationale, Bullhead c’est un super film, mais c’est un thriller, c’est encore un genre particulier, qui s’exporte aussi très facilement. Je ne sais pas si c’est une reconnaissance tardive parce que c’est quelque chose qui a toujours existé et qui existe encore.

Maintenant ces films sont mieux distribués…

Romain Protat : Oui, c’est sûr, c’est un peu mieux exploité. Artistiquement, je ne sais pas si c’est vraiment une reconnaissance, en fait. Le marché s’est vachement étendu, on a accès aux cinématographies du monde entier, à des tas de films différents, comme les films d’Europe du Nord qu’on ne voyait jamais avant non plus, et qu’on commence à voir, mais qui sont des films particuliers, des films plutôt sombres. La Belgique a ce truc un peu particulier qui fait qu’effectivement, ça ressort. Je ne me rends pas compte, parce qu’on a la chance d’être à Paris et de voir tous les films, mais je ne sais pas si c’est pareil partout.

Un grand merci à Romain Protat et Jackie Berroyer, mais aussi et surtout à Panic! Cinema, que nous retrouverons à la rentrée pour de nouvelles aventures encore plus trépidantes !

Un commentaire